「ジーナ式・育児」に取り込みたいけど、なかなかスケジュール通りに進まない。

スケジュールは絶対に守らないとダメ?

と、悩んでいませんか?

私は、娘の子育てで、1歳になるまで「ゆるジーナ」を実践しました。

何故、「ジーナ式・育児」を全部守るのではなく、「ゆるジーナ」育児になったかというと、赤ちゃんが泣いたら対処する育児は大きなストレスでしたが、完全に「ジーナ式スケジュール」を守る育児もストレスになったからです。

「ジーナ式育児」は、プロのベビーシッター(イギリスのナニー)ジーナさんが、300人以上の赤ちゃんをお世話し、「赤ちゃんにとって最適な生活リズム」をメソッド化したもの。

実は、その「ジーナ式育児」の本にも、アレンジするときのルールや、「親としての直感を頼りに判断する」ためにスケジュールを活用するように書かれてあるんですね。

ですから、著者であるジーナさん自身も、世界中の赤ちゃんが1分違わず同じスケジュールで過ごすべきと考えてはおらず、「赤ちゃんの生理的欲求に合った生活リズム」のガイドラインを基に、我が子のリズムを微調整するように勧めているんです!

「月齢〇ヵ月の赤ちゃんは△△」という先入観にとらわれず、あなた自身の直感を大切にしながら親子で一番ハッピーに過ごせる方法を探してみましょう♪。

さて、どんなルールを元に「ジーナ式育児」のスケジュールをアレンジしていったらいいのでしょうか?

「ジーナ式育児」以外の育児メソッドのスケジュールと合わせて、私の体験談も交えながらお話していきます。

このページの内容

ゆるジーナ 守るべきルール

「ジーナ式育児」は、赤ちゃんの「生理的欲求のリズム」=「授乳と睡眠のリズム」を知り、赤ちゃんの生活リズムを整えることで、両親の夜の睡眠時間を確保するメソッドです。

大人でも、毎日お腹が空いてヘトヘトになるギリギリまでご飯を我慢して、疲れてヘトヘトになってバタンキューするような睡眠を取る毎日を続けていたら、起きている間も不機嫌になりやすくなりますよね?

赤ちゃんも同じ。

ただ、赤ちゃんは、「何時にお腹が空く」「何時に眠たくなる」というリズムが、週単位、月単位で刻々と変化し、リズムが変化する度に泣きやすくなります。

そんなとき、「どうしたらいいの?」「何をやっても泣き止まない」と悩んでしまう場合、ただ、赤ちゃんに最適なスケジュールを知るだけで悩みがキレイに解消されてしまうんです!

そのポイントは!?

1. 昼間の睡眠時間の合計が、大幅に増えないようにする。

2. 一日に必要な授乳やミルクの量は、昼間にとるようにする。

3. 睡眠 ⇒ ご飯 ⇒ 遊び ⇒ 睡眠 のサイクルを守る。

ゆるジーナ「睡眠スケジュール」のアレンジ

「ジーナ式育児スケジュール」で、よく出てくる悩みは「お昼寝」。

「すやすや気持ちよさそうに寝ているのに、起こすの?」ということに抵抗を覚えるママさんは多いようです。

だって「赤ちゃんが寝ててくれたら、ママは家事や自分のことができて嬉しい」ということもありますよね?

でも、そうやって「昼間に赤ちゃんが寝過ぎてしまうと、夜、赤ちゃんが眠れなくなってしまったり、生活リズムが狂って、泣くことが多くなったり」という問題が出てきてしまいます。

なので、ジーナ式スケジュールをアレンジするときも「お昼間トータル時間は守る」ことを大切にしてください。

トータルのお昼寝時間の目安は、下表のとおり。

「朝・昼・夕」のトータルのお昼寝時間の目安

生後1週目 5時間半以内

生後2~4週目 5時間以内

生後4~6週目 4時間半以内

生後6~8週目 4時間以内

生後8~12週目 3時間半以内

生後3~12ヵ月 3時間以内

お昼寝のトータル時間がジーナ式スケジュールよりも多くても、夜泣きがない、夜に頻繁に目を覚ますことなく、睡眠リズムが整っている場合は、「寝るのが好きな赤ちゃん」と考えて大丈夫。

お昼寝のトータル時間がジーナ式スケジュールよりも多く、夜、赤ちゃんが頻繁に起きて困っている場合は、お昼寝の途中で赤ちゃんを起こしてあげてお昼寝トータル時間を少しずつ短くしてあげながら、昼と夜の睡眠リズムをお母さんが教えてあげた方が、赤ちゃんにとってもお母さんにとっても楽な生活になると思います。

といっても、何をどれくらいアレンジしたらいいんだろう???

と、思われたかもしれません。

実は、ジーナ式育児スケジュールによく似たスケジュールがあり、「ゆるジーナ式」を実践する上で、とても参考になります!

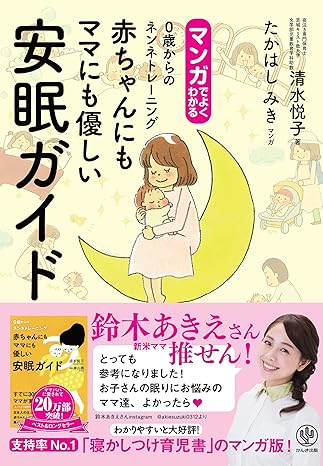

それは、「夜泣き専門保育士の清水悦子先生」が作られたスケジュール。

それでは、生後3~4ヵ月の、2つのスケジュールを比べてみましょう。

(※悦子先生は生後2ヵ月~4ヵ月で同じスケジュールです。)

こうしてスケジュールを比較してみると、同じ部分は次の項目。

- 7時起床の後に授乳

- 11時の授乳(生後4ヵ月目以降に離乳食が始まる赤ちゃんも)

- お風呂は18時までに終わって、その後、授乳

- 19時就寝

ですから、それ以外の項目、朝・昼・夕の3回のお昼寝時間は、悦子さんのスケジュールも参考にして時間を調整してみても大丈夫、ということ。

生後3ヵ月になると、赤ちゃんは夜通し寝る体力もありますし、日中に、一日に必要な量をすべて授乳できる力もあります。

もし、19時就寝後に起きてしまう場合は、お腹が空いているからではない場合が多いので、授乳ではない方法で寝かしつけてあげることが大切なんですよ!?

19時就寝後に起きたとき、しかも授乳をしないと寝ない場合は、「お昼に食べている量が足りていないサイン」。

月齢に合わせて、授乳量を上げたり、離乳食を始めたりすることを検討してみてくださいね☆

※昼間の授乳量が足りない、ご機嫌ナナメのときが増えた、家族が食べているときに、しきりに食べている口元を見る」などのサインが見られた場合は、離乳食開始のサインかもしれません。初めての育児で離乳食開始のタイミングが不安な方は、助産師さんや保育士さんに相談してみましょう。

では、「ゆるジーナ育児」の昼寝アレンジの目安をまとめてみます。

「お昼寝スケジュール」アレンジの手引き

- 最も大切な昼寝、11時45分から始まる「お昼寝」の寝かしつけが大変な場合は、「朝寝」を少し短めにしてみることにトライ。

- 「夜の睡眠」の寝かしつけが大変な場合は、「夕寝」を少し短めにしてみることにトライ。

- 夜間の夜泣きや覚醒がある場合は、昼間の授乳量の増加や離乳食の開始などを検討してみる。

※夜19時まで起きている体力がない赤ちゃんは、19時になると眠たすぎて眠れなくなることがあります。

その場合は、夕方16:00~17:00の間に15分でも仮眠をとってもらうと、スムーズに夜の睡眠に入りやすくなりますよ☆

ゆるジーナ 「授乳スケジュール」のアレンジ

赤ちゃんが昼間ご機嫌に過ごし、夜もすんなり寝付いてくれるためには、睡眠のタイミングだけでなく「授乳・離乳食」のタイミングも大切なんですよね。

ジーナ式育児では、「授乳・離乳食」のタイミングは、睡眠から目覚めて15分後が目安になっています。

この15分後の意味は、赤ちゃんが「眠気眼ではなく、しっかりと覚醒している状態」という目安なんです。

赤ちゃんは、「哺乳瓶が出てきたら、(胸が出てきたら)、ご飯だ~!」というように、睡眠についても「○○が始まったら、もうすぐねんねだ~」と、「睡眠」のサインを無意識に

「夜の睡眠」に入る15分前までに、日中最後の「授乳・離乳食」が終了しておくことを目指してみてください。

1番楽なパターンは、お昼寝して起きて、授乳した後、自分の居場所で遊んで(目をあけて、色々見たりむにゃむにゃ行ったりして)、遊んでいるうちに眠たくなって1人でスーッと自分で寝ちゃうパターン。

これだと寝かしつけがいりらないので、トライしてみる価値あり♪

赤ちゃんが安心していられるように、昼間過ごす場所は、「○○ちゃんの場所」というようにベビー布団などを準備して、その上で遊んでもらうといいと思います。

母乳とミルクの違い

母乳育児ですと、ママの母乳量が毎回、同じではありません。

そのため、完全母乳のママたちが、「ジーナ式育児スケジュール」を守ることを大変に感じることもあります。

ミルク育児の場合は「赤ちゃんが何ミリリットル飲んだか、ガッチリ把握できる育児」なんですが、完全母乳では何ミリリットルの母乳を赤ちゃんが飲んだか正確に把握することができないんですよね

「完全ミルクの赤ちゃんのミルク・タイムは、分単位で完全にコントロールできる」と言っていたママ友の話を思い出します。

そうすると、一回の授乳で、ジーナ式スケジュールと同じだけ赤ちゃんのお腹がもつか、分からない、ということがあります。

そこで、ママの体調が優れないときや、赤ちゃんの活動量が多いときなどに次の授乳が前倒しになることもあるので、お昼寝スケジュールが多少ズレることに神経質になることはありません。

お昼寝が予定よりも早く始まったら、「何時までには起きる」という目安を設定して、そのあとの一日の予定を立ててみてくださいね。

「夜19時の睡眠」に入る15分前までに日中最後の「授乳・離乳食」が終了できるように気をつけてみましょう。

というわけで、完全母乳育児をしていた私自身がしていた工夫も紹介しますね。

それは、しっかり寝てもらいたいタイミング「昼の12時付近のお昼寝」と、「夜23時からの睡眠」前に母乳が出るように、「12時付近のお昼寝前」と「夜23時からの睡眠前」に沢山食べて「母乳が出やすくなるように準備」すること。

※動画の中で紹介している「母乳育児瞑想」は、『ソフロロジー出産・オンライン講座』の中の音声コンテンツです。ご希望の方はLINEからご連絡くださいませ。

日常のことで大忙しのママは、どうしても食事が後回しになりがちと思うんですよね。

「授乳時間」を頭に入れて食べることで、「夜の寝かしつけ」や「夜の赤ちゃんの睡眠」を上手に乗り切っていきましょう♪

「ゆるジーナの授乳スケジュール」のアレンジのコツはコチラ!

「授乳スケジュール」アレンジのコツ

- 「夜19時の睡眠」に入る15分前までに、日中最後の「授乳・離乳食」を終了させておく。

- 「お昼寝前」と「夜23時からの睡眠前」に、母乳が出やすくなるものを食べておく。

私も、娘が0歳児の頃は、一日、一日が自転車レースのタイムトライアルのように感じていました。

朝、起きるとレースがスタート。

インターバルでの、チェックポイントは「お昼寝」や「授乳」のスムーズさ。

それらを、フィニッシュ「夜の寝かしつけ」に向けて、組み立てていく、という感覚です。

その日、いいタイムトライアル・レースが上手にできたかどうかは「夜の寝かしつけがスムーズにいくのかどうか?」で判明。

「寝かしつけが終わると一人反省会」をして、明日の戦略を立てていました(笑)。

私の場合は、「トライした内容」と「結果」を見比べ、新しい計画を立てるのが好きだったので、そんな育児になりました。

あなたの性格に合わせて、育児を楽しんでくださいね。

ゆるジーナ 日中の過ごし方

「お昼寝」のタイミングを「ジーナ式スケジュール」から大幅に崩さないためのポイントは、昼間の「授乳・ミルクの量」と「刺激の量」です。

授乳については、お話しましたので、今度は日中の「刺激量」についてお話しますね。

いくら、お腹いっぱい食べれても、一日中刺激のない生活をしていたら、赤ちゃんは適度に疲れることができません。

お昼寝して授乳した後の時間は、赤ちゃんが体を動かして遊べるようにしてあげてください。

もちろん、お散歩などもいいですよね。

ただ、買い物をしている間に眠っちゃう、というような場合は、「買い物中は寝ていいよ」と声をかけた上で、お昼寝時間帯で買い物を済ませちゃうのがおススメ。

(ジーナ式育児では、お昼寝は必ずおうちで、同じ場所で、となっていますが、外出中に寝ちゃう赤ちゃんについては、アレンジポイントだと思います。)

逆に、起きている時間帯に買い物に行く場合は「起きてていいからね~」と赤ちゃんに説明してあげることが大事。

赤ちゃんは、お母さんの言うことを割と理解しています。

では、赤ちゃんが起きているときには、どんな刺激をあげて遊んであげたらいいのでしょうか?

0歳児に必要な刺激は、「五感を鍛えること」です。

そういった意味で、外の環境は室内の1000倍の刺激があると言われ、五感刺激の宝庫。

なので、外を散歩する、窓を開けて外の空気を入れたり、窓辺で外の音を聴かせてあげたり、光に当ててあげるだけでも赤ちゃんにとっては刺激になります。

他にも、こんなことができます。

視覚刺激

いろんなものを見せてあげる。

特に、赤ちゃんが関心を示すのはママの顔。

ママの顔には、赤ちゃんにとって、「おもしろいと感じるもの」が沢山ついています。目とか鼻とか口とかですね。

ママの顔が近づいたり遠ざかったりするだけでも、赤ちゃんにとっては刺激になります。

ママが、いろんな表情をしてあげるのも、赤ちゃんにとって、とても楽しいショーです。

聴覚刺激

ママの顔が近づくのと一緒に声も近づいたら、さらに、赤ちゃんにとって「おもしろい刺激」になります。

ママの声は、普段の話し声より、少し高めの音が、赤ちゃんにとっては聞き取りやすいのですが、声の音程が、近づいて来ると上がり、遠ざかると下がる、なども、赤ちゃんにとっては、おもしろいものです。

逆に、聴覚刺激のうちで、工事の音や金属的な音、ロックなどは、赤ちゃんの安心感を損ねます。

赤ちゃんが安心する刺激に絞ってあげることが大事ですね。

嗅覚刺激

色んな香りを嗅がせてあげるのも刺激になります。

強い匂いではなく、ほんのりとした匂いです。

ご飯が炊けたとき、料理をしているときなどに、赤ちゃんの鼻を触りながら「何の匂いがしているのか」話しかけてあげるといいですよ♪

触覚刺激

赤ちゃんとの関わりの中で、最も大切な刺激は、実は「触覚」なんです。

赤ちゃん用の本には、触覚を刺激する本も沢山ありますし、おうちの中には、様々な手触りの布や家具があると思います。

そういったものに触らせてあげると、赤ちゃんなりに色々なことを感じます。

でも、やっぱり何といっても、人の肌に触れることで受け取る情報に勝るものはありません。

ママに触ってもらうことで受け取る情報は、ママの姿を見たり、声を聞いたりするよりも、大きな影響力があるんです。

それは、触られることで「相手が赤ちゃんに対してどういう気持ちを持っているのか?」という感情を受取ることができるからです。

例えば、赤ちゃんの体重に関する研究で、こうした発表があります。

早産などで、産まれたときに医療支援が必要な赤ちゃんは、NICUに隔離されますが、そうした子どもたちには、体重が少ない子どもが多いという報告があります。

そこで、そうしたNICUにいる新生児を何人かえらんで、1時間ごとに5分ずつ、しかも24時間ぶっ続けで、10日間、看護師らに新生児を愛撫してもらいました。

すると、選ばれた子どもたちは、そうでない子どもより早く体重が増え、発育も早いうえ、体も丈夫になったそうなのです。

後に、同じような研究が母親の愛撫について行われました。

すると、母親の愛撫を受けた子どもたちは、4歳児の頃の知能指数が平均で15も高くなったのです。

触覚からの影響はとても強いので、ママが不安や怖れを感じているとき、体が緊張しているときに赤ちゃんに触れれば、ママのストレスがそのまま赤ちゃんに伝わってしまいます。

ですから、赤ちゃんに触れるときは、優しい気持ちで、あなたの呼吸がゆっくり、穏やかになるように心がけてみてくださいね。

そして、頻繁に撫でてあげましょう。

インドの文化には、ママも裸、赤ちゃんも裸でベビー・マッサージをしてあげるシャンターラという習慣があり、「この習慣を毎日、一回、3歳まで続けることで、赤ちゃんの一生分の大きな疾患を予防できる」と言っているソフロロジストの医師もいます。

肌と肌が直接触れ合う「肌コミュニケーション」は、赤ちゃんの様々な体の機能不全を防ぎ、赤ちゃんが生涯に渡って健康な体を維持するための礎をつくるんです♪。

赤ちゃんが小さいときは、お風呂に一緒に入らないかもしれませんが、一日5分、10分でいいので、ママと赤ちゃんで裸で触れ合える時間をつくってみるといいですね。

「裸になる」ということは『無防備になる』ということ。

お互いに裸になって触れ合うことで、無意識にママも心と体がゆるみ、赤ちゃんに意識を向けられるようになりますよ。

刺激の量

大人にとっては「何も起こっていない毎日」に、赤ちゃんはたくさんの刺激を受けています。

朝は新しい刺激をたくさんあげて、夕方になるにつれて、刺激量を減らして、脳が静まっていくように調節してあげましょう。

何故かというと、赤ちゃんの脳は、まだ未熟で、神経回路が整っておらず、一度、興奮した脳は、刺激がなくなった後も、静まるまでにとても時間がかかるからです。

ですから、夕方の遅い時間帯に、不用意に赤ちゃんにとって刺激的なことが起こると「夜の寝かしつけ」で苦労することになります。

パパが仕事で疲れて帰ってきたとき、仕事のストレスや興奮がおうちへ入ってきたり、パパが赤ちゃんに喜んでもらいたくて興奮した遊びをしてしまったりすることがあるかもしれません。

赤ちゃんの脳がまだ未熟で、自分で興奮を静める力が弱いことを、パパにも理解してもらい、静かに赤ちゃんに癒されてもらえるように働きかけてみましょう。

まとめ

ゆるジーナを実践するためのアレンジ・スケジュールのコツ

- お昼寝の開始時間よりも、お昼寝トータル時間を守れるように工夫する。

- 「授乳のタイミング」は、お昼寝の後にして、そのあと遊んでもらう。

- 「授乳時間」が分かったら、その授乳時間の前後に「ママのご飯」をとれるようにする。

- 赤ちゃんが起きているときに体を動かしたり、5感の刺激を受けたりさせてあげる。

- できるだけ朝、刺激的な活動をしてあげ、夕方にかけては、穏やかなリズムで過ごす。

因みに、私の場合は、「7時起床~19時就寝」スケジュールを全部1時間後倒しして「8時起床~20時就寝」にアレンジしていました!

おまけ

自分に合った「ゆるジーナ式」スケジュールを見つけるために、ぜひ、下記のスケジュールも参考にしてみてください。

スケジュール紹介画像は、こちらからダウンロードできます。

ご自分でアレンジするための原書も入っていますから、活用してみてくださいね!

スケジュールの時間帯は、あくまで目安。

その背景や、あなたの赤ちゃんのサインを読み取るための知識は、ぜひ、本を購入されてくださいね!

悦子先生のメソッドは「ジーナ式育児」と、スケジュールが似ているし、授乳などの育児一般についても書かれてあります。

なんといっても、読みにくいと有名なジーナ式育児の本に比べて、イラストやマンガつきの読みやすい本に仕上がっているのが魅力的!

悦子先生のスケジュール、メソッドについては、こちらからご購入頂けます。

コチラの記事では、育児スケジュールの比較をしています。よかったらチェック!!!

コメント